Les recommandations de l’Inspection générale des affaires sociales (Igas) sur l’offre sociale et médicosociale dans le champ du handicap, publiées fin mars, visent à sa profonde transformation – jusque dans les outils de gouvernance.

Le rapport que l’Inspection générale des affaires sociales [2] (Igas) a publié le 24 mars trace les contours d’une transformation assez radicale des dispositifs du champ du handicap, en vue de mieux respecter l’égalité des droits des personnes et mieux adapter l’accueil et l’accompagnement à leurs besoins particuliers.

Il préconise de définir une « stratégie d’ensemble » pour parvenir au passage « d’une logique de places à une logique d’offre de services coordonnés » (hébergement, appui à la vie sociale, soins, etc.), promis lors de la Conférence nationale du handicap d’avril 2023 et inscrit dans le plan national des 50 000 solutions.

Selon l’Igas, la modularité de l’offre destinée aux personnes en situation de handicap, qui ne concerne actuellement que 25 % des établissements pour jeunes et 3 % des établissements pour adultes, constitue l’un des socles du respect de leur droit à l’autodétermination au cours de leur vie.

Fin des catégories d’établissements

Le premier axe de réponse que propose l’Igas vise à supprimer d’ici à 2030 les différentes catégories d’établissements et services sociaux et médicosociaux (ESSMS) dédiés aux personnes en situation de handicap, au profit d’une catégorie transversale unique. Avec de grands principes de fonctionnement : d’abord, une entrée évaluative, prenant en compte les besoins et la demande des personnes, soutenues dans leur autodétermination ; puis une diversité des modalités d’accompagnement, et la possibilité de les intégrer sans nouvel examen de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) ; en outre, la description de ces modalités dans la « nomenclature détaillée des besoins et prestations » élaborée en 2015.

« Ce sont donc les prestations proposées et les compétences d’accompagnement au regard des différents types de handicap qui constitueraient l’identité de la structure et non sa catégorie juridique », soulignent les auteurs du rapport. Cela pourra passer par la modification des projets d’établissement, des regroupements d’ESSMS ou de structures d’un même organisme, ou encore la constitution de groupements de coopération sociale et médico-sociale (GCSMS) par territoire.

Dans un second temps, les structures exerceraient leurs compétences dans le cadre d’une « responsabilité populationnelle territorialisée », assortie d’une fonction de soutien et de ressources auprès des acteurs locaux du droit commun.

Gouvernance coordonnée

En outre, l’Igas recommande de mettre en place une gouvernance publique coordonnée à l’échelle départementale, selon un schéma unique basé sur un diagnostic des besoins, que réclament les acteurs à corps et à cris depuis des années. Il est proposé que le schéma soit fixé conjointement par le directeur général de l’Agence régionale de santé (ARS) et le président du conseil départemental.

Par ailleurs, l’Igas recommande divers leviers financiers et numériques sous-jacents à la transformation voulue, avec notamment un vaste chantier pour une interopérabilité des systèmes d’information du secteur du handicap.

L’Igas insiste enfin, dans le quatrième axe du rapport, sur le soutien à l’exercice des droits individuels des personnes (autodétermination, droit d’absence, double droit à l’essai et au retour, etc.), qui pourrait passer par leur accès à des « facilitateurs » professionnels et indépendants, et par la possibilité de pouvoir tester des modes d’accueil, d’accompagnement et de vie.

Le plan d’aide à l’investissement de 500 millions d’euros déjà annoncé ne suffira pas pour financer une telle transformation de l’offre, indiquent les auteurs, qui chiffrent un budget de 370 millions supplémentaires.

« Afin d’assurer la réalisation des recommandations de l’Igas », Charlotte Parmentier-Lecocq, ministre chargée de l’Autonomie et du Handicap, s’est engagée dans un communiqué à poursuivre les échanges avec la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) et les ARS pour intégrer ces préconisations dans la réforme tarifaire Serafin-PH, à examiner les impacts juridiques et économiques des propositions et à renforcer les outils d’accompagnement des ESSMS. Elle compte ainsi utiliser des fonds d’appui complémentaires estimés à 500 millions d’euros d’ici à 2030.

POUR ALLER PLUS LOIN

Dans un rapport très dense, la Cour des Comptes émet des recommandations sur trois points : généraliser la fibre optique rapidement et avant la fermeture du réseau cuivre, évaluer la viabilité du modèle de financement en zone publique, rendre prioritaires la qualité et la résilience des réseaux.

Engagements de déploiement contraignants, sanctions des opérateurs, évaluation du modèle de financement des réseaux d’initiative publique (Rip), élaboration d’une stratégie nationale de résilience…

Dans son rapport « Les soutiens publics en faveur du déploiement de la fibre optique » [4] présenté le 2 avril devant la commission des finances du Sénat, la Cour des Comptes passe en revue le très haut débit et préconise diverses actions à mettre en place immédiatement. Objectifs : achever la couverture du territoire en 2025, comme le prévoit le plan France très haut débit et travailler sur la résilience des réseaux, appelés à devenir l’unique infrastructure une fois éteint le réseau cuivre d’Orange, en 2030.

Attendu par les élus, ce rapport « fera date », selon l’expression de l’Avicca pour qui ce travail reflète bien les analyses, les préoccupations et les demandes des collectivités. « C’est une grande première car une autorité indépendante met noir sur blanc la quasi-totalité des problématiques que les collectivités affrontent au quotidien depuis des années sur le terrain, sans toujours parvenir à être entendues ».

Le risque d’un retard en zone dense

La Cour salue le succès du déploiement de la fibre optique, mais elle constate que le rythme ralentit dans les agglomérations les plus denses, pourtant les plus rentables, où aucun levier contraignant ne pèse sur les opérateurs. Et pointe le fait que, dans certaines « poches de basse densité » de ces zones, les déploiements pourraient non seulement être en retard mais aussi s’arrêter.

Il faudra donc une nouvelle impulsion de l’ensemble des acteurs pour tenir l’objectif de généralisation de la fibre en 2025, effectuer les raccordements les plus coûteux et les plus difficiles, et mieux communiquer sur les aides aux particuliers et sur la fermeture du réseau cuivre. « À défaut, un retard de déploiement, étendu à d’autres territoires, ne pourrait pas être exclu, avec un effet mécanique sur le calendrier de fermeture du réseau cuivre », précise le rapport.

D’ici fin 2025, une meilleure communication nationale et territoriale, « concertée mais sous la responsabilité première d’Orange », doit être prévue sur la fermeture progressive du réseau cuivre. Il conviendra de vérifier au préalable qu’une alternative suffisante d’accès au très haut débit existe sur l’ensemble du territoire.

Le recours aux technologies alternatives pourra être utilisé « à la marge » en cas d’obstacles techniques au raccordement à la fibre, en concertation avec les élus et les usagers.

Pour un contrôle accru de l’Arcep

Le relevé géographique publié par l’Arcep en 2024 devrait notamment être enrichi d’une synthèse « lisible et accessible » de l’avancement et des prévisions de déploiement, par opérateur d’infrastructures et par zone. Une concertation nationale avec les opérateurs d’infrastructures concernés devrait être engagée pour négocier de nouveaux engagements de déploiement contraignants dans les zones des grandes agglomérations où le rythme ralentit, sans exclure le recours ponctuel à des technologies alternatives. Un contrôle accru de la part de l’autorité de régulation des télécoms (Arcep), qui dispose de pouvoirs d’enquête et de sanction, semble donc nécessaire aux magistrats de la Cour des Comptes.

Pour les Rip, l’effort financier global s’établit, sur la durée, à plus de 22 milliards d’euros, dont plus de 13 milliards fournis par les opérateurs. Dans le cadre du plan France très haut débit, l’État a tenu ses engagements de financer les Rip à hauteur de 3,5 milliards d’euros. Mais pour achever leur construction, il faudra prévoir des crédits de paiement à hauteur des versements des tranches additionnelles et du solde des subventions, qui connaîtront un pic en 2026 et 2027.

Car, au fur et à mesure de l’achèvement des réseaux, les collectivités présenteront la facture. En outre, à partir de 2025 et dans la perspective de l’arrêt du cuivre, les alternatives à la fibre optique et l’aide expérimentale à la construction du génie civil dans le domaine privé pourraient nécessiter des besoins de financements supplémentaires.

Actualiser les coûts

Le rapport se penche sur la viabilité du modèle de financement en zone publique — une grande préoccupation des élus. Les lignes tarifaires de l’Arcep, établies en 2015 pour aider à calibrer les subventions auxquelles les Rip pouvaient prétendre, doivent être actualisées.

L’Arcep devra achever, avant la fin de l’année, cette actualisation qu’elle mène avec les principaux opérateurs d’infrastructures, pour déterminer les écarts de coûts constatés entre les modèles initiaux et la réalité. Une analyse indispensable avant d’envisager de réviser des modèles ou de mobiliser des fonds publics supplémentaires, précise le rapport.

Outre le fait que les constats ne sont pas partagés entre les acteurs et le régulateur, il faudrait distinguer les surcoûts qui auraient dû être anticipés – qui relèvent de la responsabilité des opérateurs d’infrastructures – de ceux qui n’auraient pas pu l’être. De leur côté, les collectivités devront mettre à jour les plans d’affaires des Rip pour mieux évaluer leurs risques, accompagnées par l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT). La Cour des Comptes recommande également de faire aboutir en 2025 les travaux d’objectivation des coûts dans les Rip auxquels l’Arcep procède.

Concevoir les indicateurs qualité

Alors que les réseaux sont appelés à devenir une infrastructure essentielle, la Cour pointe leur qualité, inégale selon les territoires, ainsi que la faible prise en compte de leur résilience. Elle rappelle que seuls des réseaux localisés, qui représentent 2% des lignes, rencontrent des problèmes de qualité. Des plans de reprise de ces réseaux ont été lancés, mais ils tardent à apporter des améliorations.

Dans les Rip, les collectivités suivent ces enjeux de qualité avec l’aide de l’ANCT. Dans les autres zones, il faudrait que l’Arcep puisse réaliser des audits aux frais des opérateurs. En effet, la sous-traitance des raccordements aux opérateurs commerciaux (« mode Stoc ») a permis d’accélérer les déploiements, mais le manque de techniciens qualifiés a conduit à de multiples pannes et malfaçons, maintes fois dénoncées.

L’Arcep doit mieux évaluer ces problèmes, en construisant rapidement des indicateurs mesurant la qualité des raccordements finals. En effet, la régulation du mode Stoc, fondée sur le contrôle par l’opérateur d’infrastructures, des opérateurs commerciaux qui interviennent sur son réseau, « est inopérante ». L’auteur des dégradations n’étant pas identifié, la responsabilité est diluée entre opérateurs.

Selon la Cour, l’Arcep devrait aussi recourir davantage aux sanctions, pour s’assurer du bon déploiement des plans de reprise des réseaux mais aussi pour s’assurer de la qualité des raccordements sous-traités aux opérateurs commerciaux. Elle recommande de définir en 2025 le niveau de qualité attendu pour les raccordements. Sous réserve d’une modification législative, en cas de non-respect, l’Arcep devrait être plus coercitive et sanctionner les opérateurs commerciaux.

Construire les schémas locaux de résilience

Enfin, malgré la multiplication des événements climatiques, la réflexion sur la résilience est encore « insuffisamment aboutie ». Seul un Rip sur dix a établi un schéma local de résilience. Et, dans les zones d’initiative privée, rien n’incite les opérateurs à lancer des investissements coûteux pour prévenir des risques futurs.

C’est pourquoi la Cour recommande de définir une stratégie globale de résilience des réseaux de fibre optique, sous l’égide du Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN). Quant aux préfets, ils pourraient assurer l’intégration des réseaux de fibre optique dans les dispositifs locaux de planification et de gestion des crises.

« Au regard de la richesse des observations et propositions faites, il faudra un peu de temps pour en faire l’analyse intégrale, et probablement plusieurs semaines voire plusieurs mois pour mettre en œuvre les différentes recommandations », précise l’Avicca. Pour en débattre, l’association d’élus a décidé d’y consacrer la matinée du 14 mai lors de son colloque Trip de printemps [7].

Méthode

Le rapport compile près de soixante-dix entretiens avec l’intégralité des intervenants de la filière, dont de nombreuses collectivités et associations d’élus, des enquêtes des chambres régionales des comptes auprès de quatre Rip (1) [8] et un questionnaire en ligne auquel ont répondu plus de 80% des Rip. L’enquête s’est déroulée de juillet à décembre 2024.

POUR ALLER PLUS LOIN

Le ministère de la fonction publique vient d’éditer une fiche pratique concernant les écarts de salaires hommes femmes dans les ministères. Une discrimination accentuée chez les agents de catégorie C.

Dans une fiche pratique publiée en mars 2025 [10], la Direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP) fait état d’un écart de salaire entre hommes et femmes dans les ministères de 10,6% soit 442 euros bruts de moins.

En dix ans, l’écart a baissé de 4,7 points, grâce à :

- la hausse du temps de travail des femmes

- la féminisation des métiers les plus rémunérateurs, comme les emplois fonctionnels et ceux de catégorie A hors enseignants.

En équivalent temps plein, cette différence de salaire a néanmoins diminué de 3,5 points entre 2014 et 2024 et n’est plus que de 8,8 %. « En revanche, à métier, avancement et temps de travail équivalents, cet écart, réduit à 2,2% en 2024, reste du même ordre de grandeur qu’il y a dix ans » note la DGAFP.

L’écart de salaire varie de 6,3% chez les agents de catégorie C à 11,5% chez ceux de catégorie A (enseignants exclus), quand il est de 9,3% chez les agents de catégorie B, et de 8,9% chez les enseignants.

Pourquoi ? Pour moitié par des effets de ségrégation des corps : globalement, les femmes sont « surreprésentées dans les corps ayant une rémunération en dessous de la moyenne d’ensemble et sous-représentées dans les corps qui rémunèrent au-dessus de cette moyenne ». Deux autres effets comptent pour l’autre moitié, à parts égales, l’effet démographique et l’effet « primes ».

REFERENCES

POUR ALLER PLUS LOIN

Epuisés, démobilisés, parfois résignés : depuis 2020, plus de 2 400 maires ont démissionné, tandis que 57 000 sièges de conseillers municipaux restent vacants. A un an des municipales, les élus tirent la sonnette d’alarme face à une démocratie locale en crise. Réunis par l’AMF lors d’une conférence le premier avril, ils appellent à redonner du sens à l’engagement citoyen.

Depuis le début de leur mandat en 2020, 2 400 maires ont jeté la clef sous la porte. De plus, 57 000 sièges de conseillers municipaux sont vacants, traduisant selon David Lisnard, maire (LR-Nouvelle énergie) de Cannes et président de l’Association des maires de France (AMF), une « crise profonde et réelle de la démocratie ». C’est dans ce contexte tendu qu’a eu lieu la conférence du 1er avril organisée par l’AMF et intitulée « Municipales dans un an, s’engager maintenant ».

Ecrasés par les démissions à un an des municipales, les maires de France tentent « d’encourager l’engagement citoyen dans la vie politique locale ». C’est aussi l’objectif du Printemps des maires, un collectif rassemblant maires et élus locaux qui propose d’accompagner des candidats dans l’élaboration de leurs projets municipaux via un principe d’échange et de collaboration. Initié en grande partie par Florian Bercault, maire (DVG) de Laval et président de Laval-agglomération et Olivia Fortin maire (DVG) des 6e et 8e arrondissements de Marseille, le collectif a signé une tribune le 15 mars, s’adressant à « celles et ceux qui, comme [eux], portent dans leur cœur l’amour de leur commune ; qui aspirent à être utile, à changer le quotidien de leurs voisins dans le respect des valeurs de fraternité ». L’ambition est de redéfinir l’engagement municipal comme une manière de vivre-ensemble, « une aventure humaine », et non une gestion froide et déconnectée.

Des maires contraints

« Il faut redonner du pouvoir à la démocratie locale », a martelé David Lisnard lors de la conférence du 1er avril. En effet, l’élu met en lumière un sentiment partagé par ses homologues : une décentralisation encore trop contrôlée par l’Etat, signifiant une défiance envers les élus locaux. Selon lui, « les nombreuses démissions ne sont pas le fruit du hasard : elles sont l’expression de la difficulté croissante à agir, la manifestation de la différence entre des obligations bureaucratiques imposées tous les jours et une réduction des pouvoirs ». On assiste donc à une « crise de sens dans le métier de maire », comme l’explique Jérémie Peltier, codirecteur de la Fondation Jean-Jaurès.

Ces derniers, noyés sous les démarches administratives et sans cesse obligés de répondre à une injonction d’efficacité, ressentent un profond « besoin de reconnaissance ». Rodolphe Amailland, maire (DVD) du Vertou et président de l’Association des maires et présidents de communautés de Loire-Atlantique, s’indigne : « Dans les médias, on ne parle que de ce qui ne va pas, il faut valoriser les actions et la parole des maires. » Ainsi, les élus lors de la conférence de l’AMF ont insisté sur le besoin de renforcer l’autonomie locale tout en préservant un cadre national fort. La décentralisation doit donc s’accompagner de moyens financiers et juridiques appropriés.

Retrouver une culture du « vivre-ensemble »

La crise sanitaire aurait eu, elle aussi, un impact fortement négatif sur l’engagement des maires et des citoyens en général. Jérémie Peltier parle d’un « déficit d’envie de faire commun » et d’une « perte du goût d’autrui ». Ce phénomène, amplifié lors du Covid par la mise en place d’une « culture de la civilisation cocon », éloigne le citoyen de ses fonctions civiques. Selon Fabien Jourdan, président de l’Association des maires du Haut-Rhin et créateur de la journée citoyenne, il faut replacer le « citoyen comme acteur en le réimpliquant dans la politique locale ».

En effet, Martial Foucault, professeur des universités à Science-po Paris et chercheur au Cevipof, remarque qu’une « défiance vis-à-vis de la représentation politique » semble s’être instaurée, « brisant le lien de proximité et de confiance entre maires et habitants ». Il est alors crucial de valoriser une « relation interpersonnelle » entre ces deux instances afin de prévenir la désertion des fonctions citoyennes locales.

Fabien Jourdan affirme que « les jeunes qui se sentent utiles et concernés peuvent devenir de futurs candidats aux municipales ou des bénévoles associatifs ». Ces prérogatives tombent en parfait accord avec les recommandations du Printemps des maires qui souhaite « refonder le pacte républicain local en inscrivant la fraternité au cœur des politiques publiques, pour faire ville, pour faire nation ».

POUR ALLER PLUS LOIN

Les centres régionaux de réponse à incident cyber viennent de publier leur premier rapport d’activité, une assistance tournée en grande partie vers les collectivités.

Tous en ordre de bataille depuis la fin de l’année 2024, les quinze centres régionaux de réponse aux incidents cyber (CSIRT) lancés par l’Anssi via le plan de relance de 2021 viennent de présenter leur premier bilan d’activité [14].

En 2024, selon les chiffres de ces structures soutenues par les régions, les collectivités ont ainsi déclaré 434 signalements, soit un comportement anormal ou inattendu pouvant être d’origine malveillante, et 206 incidents, des actions malveillantes informatiques avérées.

Les collectivités, à l’origine de 46 % des 1 387 événements signalés aux CSIRT, ont enfin déploré 29 attaques par rançongiciel. Contre 136 recensées au total par les centres de réponse cyber sur l’ensemble du périmètre.

Autant de chiffres sur la victimologie, souligne un dirigeant d’un CSIRT territorial, qui sont complémentaires à ceux de l’Anssi, le cyber-pompier de l’Etat ayant vocation à s’intéresser aux administrations centrales et grandes organisations.

Campagne de recherche de vulnérabilités

Dans le détail, les collectivités ont signalé plus de compromissions de compte que les autres organisations aidées. Un appel à l’aide intéressant pour les spécialistes de la lutte contre la cybermalveillance. Ce genre de piratage de compte peut en effet conduire ensuite à des campagnes de hameçonnage, à partir du compte piraté, ou à des fraudes, de la commande frauduleuse de matériel à des escroqueries financières.

Les deux autres types d’incidents les plus signalés sont ensuite les rançongiciels, puis une exposition ou une exfiltration de données.

En matière de signalements, les collectivités ont d’abord partagé des problèmes liés à des vulnérabilités, au hameçonnage et enfin des attaques en déni de service. Une hiérarchie poussée par la campagne de recherches en vulnérabilités menée en avril 2024 au profit des collectivités. Elle avait permis d’identifier 311 vulnérabilités critiques, avec 25 % de corrections effectuées deux mois plus tard.

Selon les estimations des CSIRT territoriaux, les coûts directs liés à une cyberattaque pour les collectivités de taille moyenne sont évalués à une fourchette allant de 50 000 à 60 000 euros. Une facture rassemblant des prestations d’investigation et de remédiation, qu’il est possible de quantifier, contrairement aux coûts indirects, « difficiles à évaluer mais bien réels ».

Hygiène informatique

Ces structures d’assistance estiment que la plupart des cyberattaques pourraient être évitées avec l’adoption de mesures d’hygiène informatique adaptées. Ce sont notamment la mise en place de l’authentification à plusieurs facteurs, d’un système de détection, d’une sauvegarde des données, d’une identification de ses services critiques et la préparation d’un plan de gestion de crise.

Le premier CSIRT territorial à avoir été mis en place est celui de la Normandie, actif depuis mai 2022, tandis que le dernier, celui de la Réunion est opérationnel depuis novembre 2024. En métropole, seule la région Auvergne – Rhône-Alpes ne compte pas de structure de ce type.

Autant de structures, lancées pour une bonne moitié dans le courant de l’année 2023, qui doivent désormais trouver leur équilibre financier avec la fin annoncée des subventions de l’Etat. Elles sont pourtant les « “maillons de proximité”, assurant le dernier kilomètre du dispositif national de réponse aux incidents de sécurité » grâce à leur connaissance du territoire et des acteurs locaux de la cybersécurité, plaident-elles.

REFERENCES

POUR ALLER PLUS LOIN

En juillet, les communes de plus de 10 000 habitants bénéficient de la rétrocession d'une part du produit des amendes de police relatives à la circulation routière. En 2023, 738 millions d'euros ont été affectés aux collectivités territoriales. Le tour du sujet avec notre juriste, Géraldine Bovi-Hosy.

Un calcul complexe

Un calcul complexe

Comment est calculé ce montant ? Il s’agit du produit des amendes reversées au sein d’un compte d’affectation spéciale intitulé « contrôle de la circulation et du stationnement routier ». La somme totale obtenue sur l’année correspond à une part du produit des amendes forfaitaires, y compris majorées, de la police de la circulation (sauf infractions en matière de ZFE) et des amendes de police dressées par voie de radars automatiques (article 49 [17] de la loi de finance de 2005). Elle est divisée par le nombre d’amendes dressées par les forces de l’ordre étatiques et les services de police municipale.

Depuis la mise en place du PV électronique, les préfets sont chargés de contacter les services de police municipale qui utilisent encore des timbre-amendes afin de connaître le nombre de TA dressés (donc hors PVe, voir la note du 8 août 2024 [18] de la DGCL à destination des préfets – remontée des informations avant le 30 septembre). À compter de la répartition effectuée en 2026, ces timbres-amendes ne seront plus pris en compte.

Pour les PVe, qu’ils aient pour origine la police municipale ou les forces de l’ordre étatiques, la gestion est centralisée par l’ANTAI (Agence nationale de traitement automatisé des infractions).

Pour l’exercice 2023, la somme totale à répartir était de 673 886 156 euros et les amendes recensées en 2022 (13 553 012 au total) ont augmenté de 5,5 % par rapport à l’an passé.

Pour l’année 2022, la valeur du point s’établit ainsi à 49,7154 euros. En 2021, le point d’amende était de 45,6345 euros, soit une augmentation de 14,61 %.

Une répartition différente selon les collectivités

Pour les communes et EPCI de plus de 10 000 habitants, la valeur de ce point est multipliée par le nombre d’amendes dressées sur le ban communal. Pour les collectivités territoriales propriétaires de voiries départementales, la répartition du produit des amendes est proportionnelle à la longueur de la voirie.

Pour ces communes, les EPCI, les départements et les métropoles qui gèrent des voiries, les sommes qui leur sont attribuées leur sont versées directement (article R. 2334-10 [19] du CGCT).

Quant aux communes et EPCI à fiscalité propre de moins de 10 000 habitants, le produit des amendes est réparti par les conseils départementaux sous la forme d’appels à projets pour des opérations liées à la sécurité routière. Certains départements n’hésitent d’ailleurs pas à communiquer sur ce sujet.

Dépenses affectées

Les collectivités territoriales qui bénéficient d’une rétrocession directe doivent affecter ces sommes au financement d’opérations liées à la mobilité, aux transports en commun ou à la circulation routière en application de l’article R. 2334-12 [20] du CGCT.

Pour les transports en commun, cela peut concerner :

- les aménagements et les équipements qui améliorent la sécurité des usagers ;

- l’accueil du public ;

- les liaisons entre les réseaux et avec les autres modes de transport ;

- les équipements qui assurent l’information des usagers ou le contrôle des titres de transport.

Pour la circulation routière, cela peut concerner :

- la mise en œuvre de plans de circulation ;

- la création de parcs de stationnement ;

- l’installation et le développement de signaux lumineux ou de signalisations horizontales ;

- la réalisation ou la rénovation et la sécurisation d’itinéraires cyclables ou piétons.

L’acquisition de matériel de sécurisation de la circulation entre dans la catégorie des travaux commandés par les exigences de sécurité routière. Sont également concernés les travaux d’entretien des ouvrages d’art (ponts appartenant aux communes ou intercommunalités).

À cette occasion, les services de police municipale peuvent bénéficier d’un financement pour du matériel destiné à des interventions de sécurité routière dans les écoles, l’achat d’un radar pédagogique ou d’outils visant à assurer une meilleure sécurité sur les routes (silhouettes de personnes aux abords des passages pour piétons, panneaux de sensibilisation…).

Répartition communes-intercommunalités

L’article R. 2334-11 [21] du CGCT prévoit la possibilité pour une commune, éligible au versement direct, et à un groupement de collectivités territoriales, de convenir d’un versement à ce groupement de sommes dont bénéficie la commune.

Il s’agira de prendre des délibérations concordantes pour définir une clé de partage des sommes réparties. Les délibérations peuvent être pluriannuelles mais elles doivent avoir été adoptées avant le 15 avril pour être applicables.

Dans l’hypothèse où une telle délibération a été adoptée, les crédits attribués à la commune ou au groupement seront versés conformément à la clé de répartition fixée dans les délibérations.

Contrôle de l’utilisation des sommes

Généralement, les services préfectoraux demandent aux collectivités de plus de 10 000 habitants de leur fournir la preuve de l’engagement de réaliser des travaux financés par cette rétrocession.

Pour les communes de moins de 10 000 habitants, c’est sur la base de l’appel à projets que le contrôle est effectué.

Une évolution des modalités de rétrocession en perspective ?

Plusieurs parlementaires ont soulevé la question d’une certaine injustice envers les petites communes qui ne peuvent bénéficier d’un versement direct. Il leur a été répondu que le mécanisme actuel permettait d’assurer une redistribution équitable du produit des amendes :

« En effet, la mutualisation du produit revenant aux communes et groupements de moins de 10 000 habitants au niveau des conseils départementaux permet aux plus petites communes de voir la réalisation d’opérations de sécurisation sur leur territoire, alors même qu’elles n’auraient la plupart du temps pas disposé de financements suffisants si un retour direct du produit des amendes avait été effectué à leur profit ». Aucune modification du dispositif n’est donc envisagée pour le moment.

POUR ALLER PLUS LOIN

Gros plan sur les textes et les auditions qui vont intéresser la semaine prochaine les collectivités, tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat.

Lundi 7 avril

A l’Assemblée nationale :

- En séance publique :

- Démocratie locale – Discussion de la proposition de loi visant à harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales afin de garantir la vitalité démocratique, la cohésion municipale et la parité [23]

- Démocratie locale – Discussion de la proposition de loi organique visant à harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales afin de garantir la vitalité démocratique, la cohésion municipale et la parité [24]

- Energie – Discussion de la proposition de loi visant à convertir des centrales à charbon vers des combustibles moins émetteurs en dioxyde de carbone pour permettre une transition écologique plus juste socialement (dite « Saint-Avold ») [25]

- Démocratie locale – Discussion de la proposition de loi visant à réformer le mode d’élection des membres du Conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et Marseille [26]

Mardi 8 avril

A l’Assemblée nationale :

- En séance publique :

- Outre-mer – Discussion sur le texte de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à renforcer les conditions d’accès à la nationalité française à Mayotte [27]

- Démocratie locale – Discussion de la proposition de loi visant à harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales afin de garantir la vitalité démocratique, la cohésion municipale et la parité [23]

- Démocratie locale – Discussion de la proposition de loi organique visant à harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales afin de garantir la vitalité démocratique, la cohésion municipale et la parité [24]

- Energie – Discussion de la proposition de loi visant à convertir des centrales à charbon vers des combustibles moins émetteurs en dioxyde de carbone pour permettre une transition écologique plus juste socialement (dite « Saint-Avold ») [25]

- Démocratie locale – Discussion de la proposition de loi visant à réformer le mode d’élection des membres du Conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et Marseille [26]

- Economie – Discussion du projet de loi de simplification de la vie économique [28]

- En Mission d’information sur l’articulation des politiques publiques ayant un impact sur l’artificialisation des sols :

- Foncier – Audition d’Interco Outremer

Au Sénat :

- En Commission d’enquête sur les coûts et les modalités effectifs de la commande publique et la mesure de leur effet d’entraînement sur l’économie française :

- Commande publique – Audition de Philippe Latombe, Député, rapporteur de la mission d’information sur le thème « Bâtir et promouvoir une souveraineté numérique nationale et européenne »

- Commande publique – Audition Pierre Pelouzet, médiateur des entreprises

- En Délégation sénatoriale aux outre-mer :

- Sport – Dans le cadre du rapport d’information sur la politique du handicap outre-mer, table ronde consacrée au handisport

- En Mission d’information sur le bilan de l’intercommunalité :

- Collectivités – Audition d’André Laignel, Premier Vice-Président de l’Association des Maires de France (AMF), maire d’Issoudun et président de la communauté de communes du Pays d’Issoudun, co-président de la commission intercommunalités de l’AMF en présence de Marie‑Cécile Georges, responsable de la mission intercommunalités et territoires de l’AMF

Mercredi 9 avril

A l’Assemblée nationale :

- En séance publique :

- Economie – Discussion, sur le rapport de la commission mixte paritaire, de la proposition de loi visant à renforcer la stabilité économique et la compétitivité du secteur agroalimentaire [29]

- Economie – Discussion du projet de loi de simplification de la vie économique [28]

- En Commission des affaires culturelles et de l’éducation :

- Culture – Table ronde sur les festivals

- Financement – Présentation des conclusions de la mission flash sur le fonds de développement de la vie associative (FDVA)

- En Commission des affaires économiques :

- Sécurité civile – Présentation du rapport d’application de la loi n° 2023-580 du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie [30]

- Social – Table ronde consacrée à l’économie sociale et solidaire (ESS)

- En Commission du développement durable et de l’aménagement du territoire :

- Foncier – Présentation du rapport de la mission d’information sur l’articulation des politiques publiques ayant un impact sur la lutte contre l’artificialisation des sols

- Ruralité – Présentation du rapport de la mission d’information sur le rôle du pastoralisme dans l’aménagement du territoire, les causes de son déclin et les conséquences pour le développement durable des territoires ruraux

- En Mission d’évaluation du programme « Action cœur de ville » :

- Aménagement – Audition d’Emmanuelle Cosse, présidente de l’Union sociale pour l’habitat (USH), accompagnée de Thierry Asselin, directeur des politiques urbaines et sociales, et d’Antoine Galewski, directeur des relations institutionnelles et parlementaires. Audition d’Annabelle Ferry, directrice territoires et ville du Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (Cerema). Audition d’Anne Vigne, chargée de mission auprès du secrétaire permanent du Plan Urbanisme Construction Architecture (PUCA), responsable des programmes Territoires pilotes de sobriété foncière et Réinventons nos cœurs de ville, accompagnée de Mme Laetitia Comito-Bertrand, chargée de mission.

Au Sénat :

- En séance publique :

- Santé – Débat sur la santé mentale, grande cause du gouvernement pour l’année 2025 : quels moyens pour en faire une priorité ?

- En Commission de l’aménagement du territoire et du développement durable :

- Foncier – Table ronde sur les obligations réelles environnementales (ORE) en présence de Philippe de Serverac, maire de Jaure, Philippe Rogier, sous-directeur de la protection et de la restauration des écosystèmes terrestres du Ministère de la Transition écologique, de la Biodiversité, de la Forêt, de la Mer et de la Pêche, Gilles Martin, professeur émérite des Universités en droit privé et Vanessa Kurukgy, chargée de mission ORE à la Fédération des conservatoires d’Espaces Naturels

- En Mission d’information sur le bilan de l’intercommunalité :

- Collectivités – Audition de l’AMRF

Jeudi 10 avril

A l’Assemblée nationale :

- En séance publique :

- Economie – Discussion du projet de loi de simplification de la vie économique [28]

- En Commission d’enquête visant à établir les freins à la réindustrialisation de la France :

- Economie – Audition de Sébastien Martin, président de la communauté d’agglomération du Grand Chalon, vice-président du conseil départemental de Saône-et-Loire, président d’Intercommunalités de France.

- En Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic [31] :

- Sécurité – Examen des dispositions restant en discussion des propositions de loi

- En Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi organique fixant le statut du procureur de la République anti-criminalité organisée [32] :

- Sécurité – Examen des dispositions restant en discussion des propositions de loi

- En Commission d’enquête visant à établir les freins à la réindustrialisation de la France :

- Economie – Table ronde relative au foncier industriel

Au Sénat :

- En séance publique :

- Economie – Conclusions de la commission mixte paritaire sur la proposition de loi visant à renforcer la stabilité économique et la compétitivité du secteur agroalimentaire [33]

- En Mission d’information sur le bilan de l’intercommunalité :

- Collectivités – Audition de Sébastien Martin, président d’Intercommunalités de France, Premier Vice-Président du Conseil départemental de Saône-et-Loire et Président du Grand Chalon

Vendredi 11 avril

A l’Assemblée nationale :

- En séance publique :

- Economie – Discussion du projet de loi de simplification de la vie économique [28]

Différents thèmes ont animé la veille juridique la semaine du 31 mars au 4 avril. Récap' des derniers textes officiels traités, des dernières réponses ministérielles et de la jurisprudence récente.

Aménagement – Urbanisme :

- Harmonisation du financement de travaux de rénovation énergétique des logements anciens [35]

- Les critères d’éligibilité au nouveau dispositif France ruralités revitalisation (FRR) seront-ils revus ? [36]

- Electrification rurale, demande d’électricité : le financement est fixé [37]

- Quelles mesures pour augmenter les moyens d’ingénierie des petites communes ? [38]

- Affichage du permis de construire : ce que dit le Conseil d’Etat des photographies numériques [39]

- Permis de construire : attention aux règles du PLU relatives aux eaux pluviales [40]

- Les préfets au service de la valorisation touristique du patrimoine français [41]

- De nouvelles reconnaissances de l’état de catastrophe naturelle [42]

- Le point de vue du juge sur la réhabilitation compliquée d’une grange [43]

Commande publique :

- Marché : le délai doit être prolongé en cas d’importante modification des documents de la consultation [44]

- Quelles sont les consignes imposées aux services de restauration collective publics concernant les produits utilisés ? [45]

- Contrat abandonné pour motif d’intérêt général : pas d’indemnisation du manque à gagner [46]

Démocratie locale :

- Réseaux sociaux : la gestion des comptes personnels des élus locaux ne relève pas du juge administratif [47]

- Inéligibilité assortie de l’exécution provisoire : ce que dit le juge constitutionnel [48]

Education :

- Quel est le calendrier de révision de la carte de l’éducation prioritaire ? [49]

- Quelles sont les consignes imposées aux services de restauration collective publics concernant les produits utilisés ? [45]

Finances :

- Dotation générale de décentralisation relatif aux bibliothèques : les pièces à fournir [50]

- Les critères d’éligibilité au nouveau dispositif France ruralités revitalisation (FRR) seront-ils revus ? [36]

- Pourquoi la longueur des voiries départementales intégrées au périmètre d’une commune n’est pas prise en compte pour le calcul de la DGF ? [51]

- Electrification rurale, demande d’électricité : le financement est fixé [37]

- Y aura-t-il une mise à jour du calcul du fonds national de garantie individuelle des ressources ? [52]

- Les préfets au service de la valorisation touristique du patrimoine français [41]

- Un maire peut-il lever une taxe sur l’assainissement non collectif ? [53]

- Quelles sont les règles relatives à l’inhumation des personnes dépourvues de ressources suffisantes ? [54]

Fonction publique :

- L’impossibilité d’aller aux toilettes ne justifie pas l’échec à un concours [55]

- La protection fonctionnelle peut-elle être octroyée pour des infractions qui ne sont pas expressément mentionnées à l’article L. 134-5 du CGFP ? [56]

- Insuffisance professionnelle d’un stagiaire : prise en compte de faits antérieurs [57]

- Durée de travail : les conditions de mise en œuvre des plans communaux et intercommunaux de sauvegarde seront-elles modifiées ? [58]

- Protection fonctionnelle : les frais d’avocat peuvent être pris en charge [59]

Santé – Social :

- RSA, AAH, prime d’activité : les revalorisations au 1er avril 2025 [60]

- Transmission d’informations par les services publics départementaux de PMI [61]

- Assistants familiaux : organisation de la formation et des conditions de délivrance du diplôme [62]

- Nouvelles règles pour les établissements d’accueil de jeunes enfants et les micro-crèches [63]

Sécurité :

- Débroussaillement : date limite de mise en conformité des arrêtés préfectoraux [64]

- Durée de travail : les conditions de mise en œuvre des plans communaux et intercommunaux de sauvegarde seront-elles modifiées ? [58]

Outre-mer :

- Loi d’urgence pour Mayotte : deux premiers textes pour le logement [65]

- La Réunion : reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle due aux vents cycloniques [66]

- Logement : avances destinées à financer les travaux à Mayotte [67]

- Mayotte : revalorisation de l’allocation de solidarité spécifique pour 2025 [68]

Favoriser le recours aux soins et contribuer à l’amélioration du pouvoir d’achat des habitants et salariés de son territoire motivent la création de mutuelles communales. En raison des relations de proximité et de confiance avec les citoyens, l’échelon communal s’avère le plus adapté. Des départements et régions développent leur propre dispositif. Les collectivités peuvent passer par un courtier ou signer une convention de participation avec une ou plusieurs mutuelles qu’elles auront elles-mêmes sélectionnées.

De Sémalens (2 000 hab., Tarn) à Montpellier (307 100 hab.) en passant par Chemillé-en-Anjou (21 600 hab., Maine-et-Loire), nombreuses sont les communes à avoir lancé, ces dernières semaines, des complémentaires santé de groupe à destination des habitants ou salariés de leur territoire. Contrairement à ce que leur nom peut laisser entendre, les « mutuelles communales » ne consistent pas, pour les collectivités, à financer le dispositif, ni même à en assurer l’ingénierie ou, encore moins, la commercialisation.

Via des courtiers ou des conventions de partenariat, des niveaux de garanties et de tarifs sont négociés auprès de groupes mutualistes ou d’assureurs pour faire profiter les habitants de conditions plus favorables que celles du marché. Souvent, les tarifs sont de 25 à 30 % moins chers et leur augmentation dans la durée est bordée. Leur cible : les 4 % de Français sans complémentaire santé, ceux qui sont mal couverts ou estiment payer trop cher.

Le phénomène n’est pas nouveau. Les premiers contrats datent d’il y a plus de dix ans et on en compterait aujourd’hui quelque 4 000, dont plus de 1 000 pour le principal acteur de ce secteur, la mutuelle Just. Mais avec les tensions subies sur le pouvoir d’achat ces dernières années, les élus s’emparent de plus en plus du sujet.

Le bon échelon

« Cette complémentaire santé est surtout pensée pour faciliter l’accès à la santé des Franciliens les plus modestes et lutter contre le renoncement aux soins. C’est un axe de notre politique pour soutenir leur pouvoir d’achat », commente-t-on au conseil régional d’Ile-de-France.

Les régions – Auvergne – Rhône-Alpes a également sa propre offre – et les départements se positionnent désormais sur ce créneau. Parmi eux, le conseil départemental de la Gironde a signé, le 15 janvier, une convention de partenariat avec la mutuelle Mutami. « Cette mutuelle girondine s’inscrit dans une démarche de prévention complémentaire à la protection maternelle et infantile et au dispositif “bus en +”, qui complète le maillage des maisons du département et des solidarités au plus près des habitants », analyse le président du conseil départemental, Jean-Luc Gleyze. Et d’estimer que cette compétence fait de sa collectivité le parfait échelon pour mener ce genre d’initiative.

A la tête de la Fnim, qui regroupe des mutuelles intervenant sur ce marché, Pierre-Edouard Magnan ne partage pas cet avis : « L’intérêt d’une mutuelle communale est de profiter d’un label, celui du maire, qui est le dernier élu à bénéficier d’une bonne image auprès de la population. Il y a donc, à cet échelon, une vraie capacité de prescription et un atout à proposer des permanences physiques en proximité. L’échelle de la commune, voire de l’intercommunalité en zone rurale, me semble la plus adaptée. »

Les retraités en tête

Se pose aussi la question d’une éventuelle compétition quand diverses strates appuient des contrats différents sur le même territoire. Conseiller départemental de la Gironde, chargé de l’accès aux soins, Jacques Raynaud reconnaît que des communes qui planchaient sur le dossier ont suspendu leurs travaux en apprenant que le département allait lancer son offre. « Mais il s’agit moins d’une concurrence que d’une proposition complémentaire d’amélioration de l’accès aux soins », note-t-il. Dans la Nièvre, c’est le mécanisme de mutuelle communale testée dans deux communes qui a été reporté à l’échelon départemental après l’arrivée d’Alain Lassus, l’un des deux maires, à la présidence du conseil départemental en 2017. « La mutuelle départementale a été renouvelée pour la troisième fois avec la mutuelle MOS au 1er janvier. Elle comptait, fin 2024, plus de 4 000 personnes protégées, principalement des seniors de plus de 60 ans », détaille Joëlle Julien, vice-présidente chargée de l’administration générale.

Les retraités, qui ne bénéficient plus de leur mutuelle d’entreprise ou voient les tarifs qui leur sont appliqués s’envoler avec l’âge, sont souvent les premiers souscripteurs de ce type de contrats. « En effet, 70 % ont plus de 65 ans. Ensuite, on compte les plus jeunes actifs et les personnes privées d’emploi », décrit Olivier Bedmar, directeur commercial au sein de Mutami.

Dans la Nièvre, une tranche supplémentaire d’adhésion pour les plus de 75 ans a été ajoutée en 2024 pour assurer l’équilibre financier. « On peut avoir un contrat équilibré même avec des seniors, à condition d’avoir des adhérents dès 60 ans. Une mutuelle communale est un investissement, car il faut compter dix-huit mois pour arriver à l’équilibre et trente-six mois pour générer des bénéfices mutualistes. En arrivant, les gens consomment de la santé. Mais si on assure un service de qualité, ils restent pour vingt ou trente ans », note Pierre-Edouard Magnan, également président de la mutuelle dieppoise UDT.

Les travailleurs sociaux ont été sensibilisés pour parler du dispositif aux usagers

Isabelle Madrid, adjointe au maire

A Talence, commune de la métropole bordelaise qui compte une forte population étudiante (36 % des habitants ont entre 15 et 29 ans), la mutuelle communale lancée en février 2023 se veut un bras armé du CCAS pour accompagner les problématiques de santé, notamment le non-recours aux soins, sur le territoire. « De fait, 30 % des personnes qui ont souscrit à la mutuelle n’étaient pas couvertes. Parmi les nouveaux sociétaires, des chômeurs, des indépendants ou des personnes âgées pas ou mal assurées, 60 % sont des femmes », détaille Isabelle Madrid, adjointe au maire et vice-présidente du CCAS.

Près d’un an et demi après la signature d’une convention de partenariat avec la mutuelle Just, 900 personnes avaient adhéré au contrat. « Il faut arriver à convaincre les gens. Pour beaucoup, la dépense est moindre qu’avec une complémentaire santé classique, mais cela reste une dépense », constate Isabelle Madrid. Sept niveaux de garanties sont proposés, avec des tarifs adaptés. Pour promouvoir le contrat, les travailleurs sociaux ou les agents du service d’aide à domicile ont été sensibilisés pour en parler aux usagers. Et la mutuelle tient des permanences régulières au CCAS ou à la maison France Services. « La commune est la bonne échelle pour ce type de dispositif, la nouvelle offre du conseil départemental vient en supplément et contribue à faire prendre conscience de l’importance d’avoir une complémentaire santé », note l’élue.

Contact : Isabelle Madrid, 05.56.84.78.33.

POUR ALLER PLUS LOIN

Le glissement-vieillesse-technicité (GVT) permet de mesurer l'impact du vieillissement et de l'avancement de carrière des agents publics sur la masse salariale d’une structure. Zoom sur les dernières données et prévisions pour chaque type de collectivités de l'observatoire Adelyce, expert du pilotage de la masse salariale du secteur public.

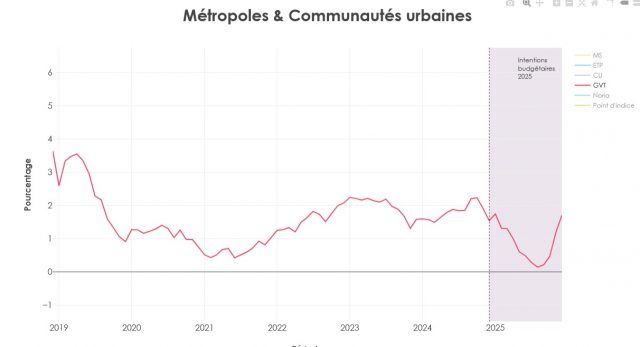

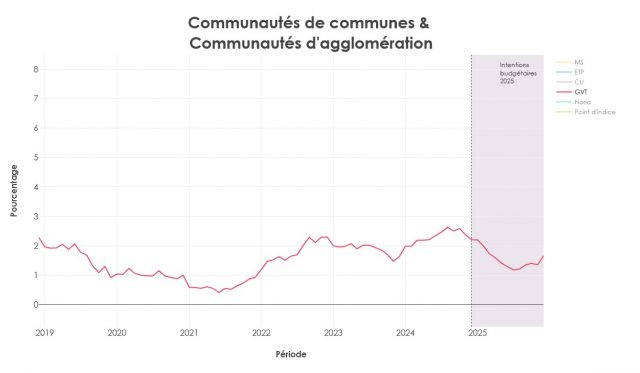

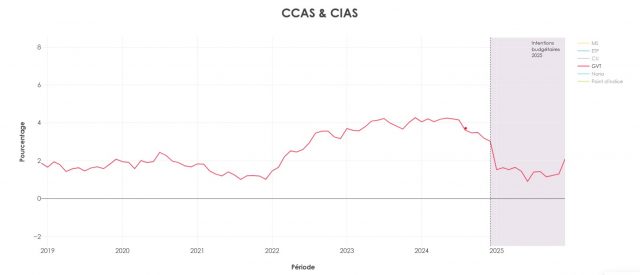

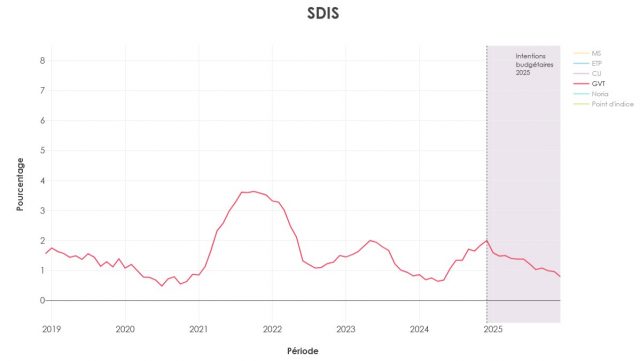

À fin 2024, l’évolution du GVT était estimée à 2,5 % au niveau national, selon l’Observatoire Adelyce. Plus de la moitié de cette progression est liée à des décisions propres aux collectivités.

Pour mémoire, le concept de glissement-vieillesse-technicité (ou GVT) permet de désigner l’évolution de la masse salariale d’une administration publique liée au vieillissement et à l’avancement de carrière des agents. Il existe 2 types de GVT : le GVT positif et le GVT négatif. Le GVT positif reflète l’incidence favorable sur la masse salariale des avancements liés à l’ancienneté, aux promotions par concours interne ou à l’acquisition de nouvelles compétences techniques. En revanche, le GVT négatif correspond aux effets de la diminution de la masse salariale lorsqu’un fonctionnaire expérimenté, souvent en haut de la grille salariale, est remplacé par un jeune agent en début de carrière, dont la rémunération est par conséquent moins élevée.

Le taux de 2,5 % est donc une bonne nouvelle. D’après l’Observatoire Adelyce, il démontre que les collectivités s’emparent du Rifseep comme levier d’attractivité puisqu’il représente à lui seul un tiers de l’évolution du GVT sur 2024.

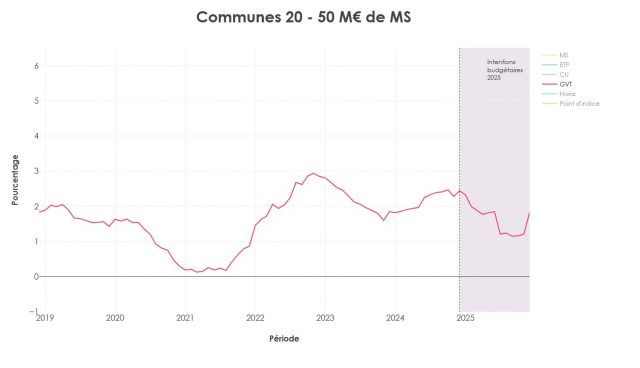

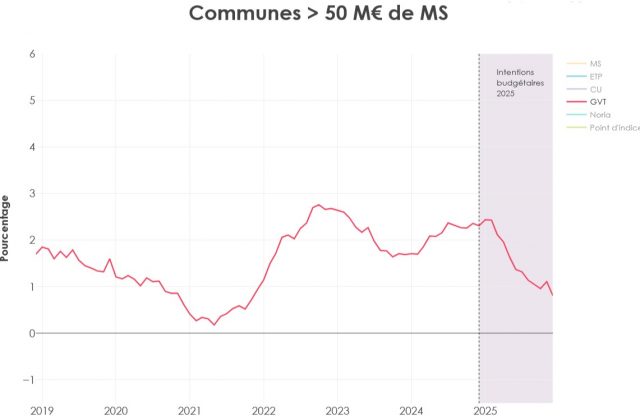

Dans les communes

D’après les intentions budgétaires 2025 dans les communes, le GVT devrait atteindre 1,82 % à fin décembre. « Cette valeur, plutôt forte par rapport aux autres strates de communes, laisse penser à une probable action des communes de 20 à 50 millions d’euros de masse salariale sur le régime indemnitaire, notamment en fin d’année 2025. »

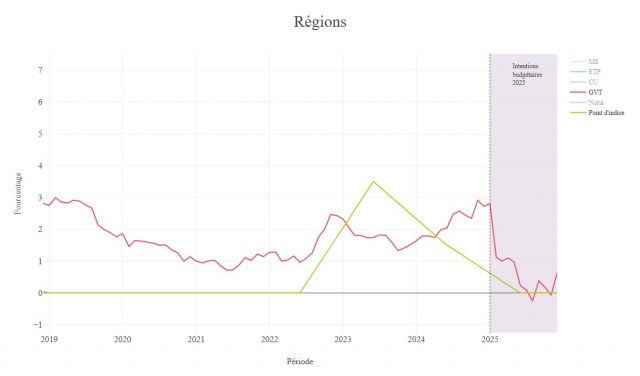

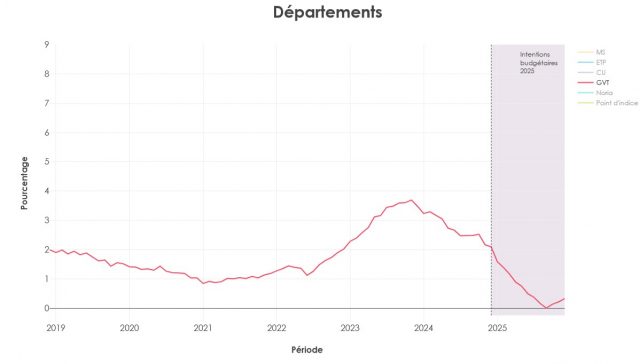

Dans les régions, le GVT, chuterait de manière importante en 2025, notamment en raison de l’absorption de la prime pouvoir d’achat. « Le GVT annoncé négatif pour les Régions selon les intentions du mois dernier, est différent ce mois-ci : il n’est plus négatif mais reste quand même surprenant », souligne Marie Huc, de l’Observatoire.

« L’explication réside effectivement dans la fin de l’impact de la PPA – sont prises en compte dans le calcul du GVT toutes les rémunérations brutes – sur le GVT mais également dans la fin de l’impact du dégel du point d’indice. Ces deux dispositifs ont entrainé des hausses temporaires sur le salaire des agents. » Et d’ajouter que « pour ces deux mesures, l’impact initial était plus élevé pour les régions et les départements (plus d’agents concernés), donc inversement, la fin de cet impact se ressent également bien plus sur ces collectivités. »

POUR ALLER PLUS LOIN

- [Chiffre de la semaine] 54 collectivités lauréates du fonds pour l’égalité professionnelle femmes-hommes

- [Le chiffre de la semaine] Les 10 métiers en tension identifiés par le CIG petite couronne

- [Le chiffre de la semaine] Seul 8,7 % des collectivités envisagent de recruter

- [Chiffre de la semaine] 14 % des collectivités ont signé des accords sur le temps de travail des agents